新校区,玉带河畔,一座地标建筑静静矗立。沿着阶梯拾级而上,便步入一条“时光隧道”,走进学校的历史记忆。11月18日,中南大学校史馆正式开馆。在这里,每一件展品,都在无声述说光阴的故事。

往昔岁月“如在眼前”

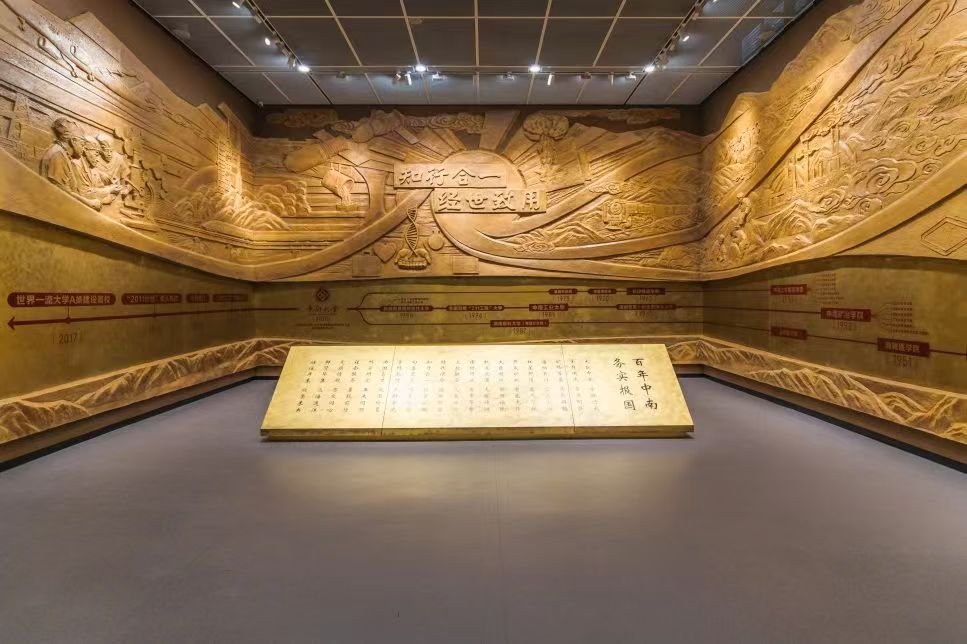

走进展馆序厅,迎面便是满载中南元素的巨幅浮雕和一段168字赋文。灯光下,赋文中“百年中南,务实报国”八个大字,与浮雕上“知行合一,经世致用”的校训相互辉映。

“校史馆围绕着‘百年中南,务实报国’这一主线,展示学校在救亡图存中起源,在新中国朝阳下成长,在新世纪改革中壮大,在新时代逐梦中跨越的发展脉络和辉煌成就。”校史馆馆长张朝晖介绍道。展览以2000年中南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院三校合并为节点,将百年校史沿革分为上下两篇共16个单元。上篇追溯了相继发轫于19世纪末20世纪初的有色金属、医学、轨道交通三大学科主脉的历史;下篇则展示了在新世纪启航的中南大学乘势而上、跨越前进,在新时代向祖国交出的答卷。

穿行于馆内,一处处场景复原将时间一次次拨回,带领师生在时光长河中跋涉至往昔岁月。

在“毛泽东与湘雅”专题陈列里,青年毛泽东在“五四运动”时受湘雅学生龙伯坚邀请主编湘雅学生自治会刊物《新湖南》的场景仿佛历历在目。1920年在湘雅学子李振翩、张维等人响应下发起驱张运动,租借湘雅校舍创办“文化书社”;新中国成立后,在两封家书中赞誉湘雅医疗技术,还有数次接见湘雅师生……一份份旧报纸、手写信、老照片见证了毛泽东与“湘雅”的深厚情缘。

红砖黑瓦的和平楼与民主楼,被缩放“搬”入馆内,和一块带有“清华”二字的界碑放在一起,再辅以视频介绍及梅贻琦校长签批的设计图等实物佐证,一段清华大学在抗日战火中南迁办学,在岳麓山下兴建校舍,后成为中南矿冶学院最早校舍记忆再次激活,不仅是无数中南人共同的校史记忆,更是那段浴血抗战的历史见证。

馆内还有一座等比例复刻的火车头,背景里挂着“热烈庆祝韶山铁路通车”的标语,带领参观者重回那个火热的建设年代。1966年,长沙铁道学院学生发出倡议,修建一条通往毛主席家乡的红色铁路,随后近200名师生参与勘测设计与施工直至铁路通车。成昆线一线天石拱桥也在馆内巍然耸立。这座由土木系裘伯永、姜昭恒和王承礼等老师带领学生参与设计的世界上跨度最大的空腹式石拱桥,是铁路史上的工程奇迹,建成仅用了99天。这一条条铁路不仅凝结着师生智慧,也印刻下师生为了国家发展忘我奋斗的坚实足迹。

除此之外,“大飞机地面动力学试验基地”实景模型背后,是中南人托举“国之重器”的智慧与担当;全国教书育人楷模金展鹏院士生前的轮椅和阅读支架,无声诉说着这位高位截瘫却坚持育人的导师的动人事迹……展馆里,一个个实景、展品、照片、数据,都是学校历史轨迹与发展成就的鲜活注脚。

用记忆“碎片”拼出百年中南

2020年11月,学校成立了校史馆建设领导小组,下设史料收集组、设计布展组、基本建设组三个工作团队,分别由相关校领导牵头统筹,正式启动校史馆建设。向何处追根溯源?如何定纲布展?怎样收集散落的史料?四年来,建设的每一步都踏石留印。

校史馆建设之初面临着很多难题,最大的难题就在于无成熟、有体系的校史资料为依据。“一开始我们都不知道如何着手建设,最初的大纲就只有三面纸。”张朝晖回忆道,“根据学校党政决策意见,我们决定‘大海捞针’,先对学校档案馆现有馆藏的史料、8万多份最初收集到的史料素材进行通读,边研究、边讨论,最初的纲目和展陈设计逐渐成形。”

此外,为了更真实完整地呈现中南大学及各学科、单位的创业历史,学校于2021年面向社会发出史料和实物的征集倡议书。得益于中南师生、校友和社会各界的鼎力支持和慷慨捐赠,散落在世界各地的一件件珍贵文献、物品陆续“回家”。

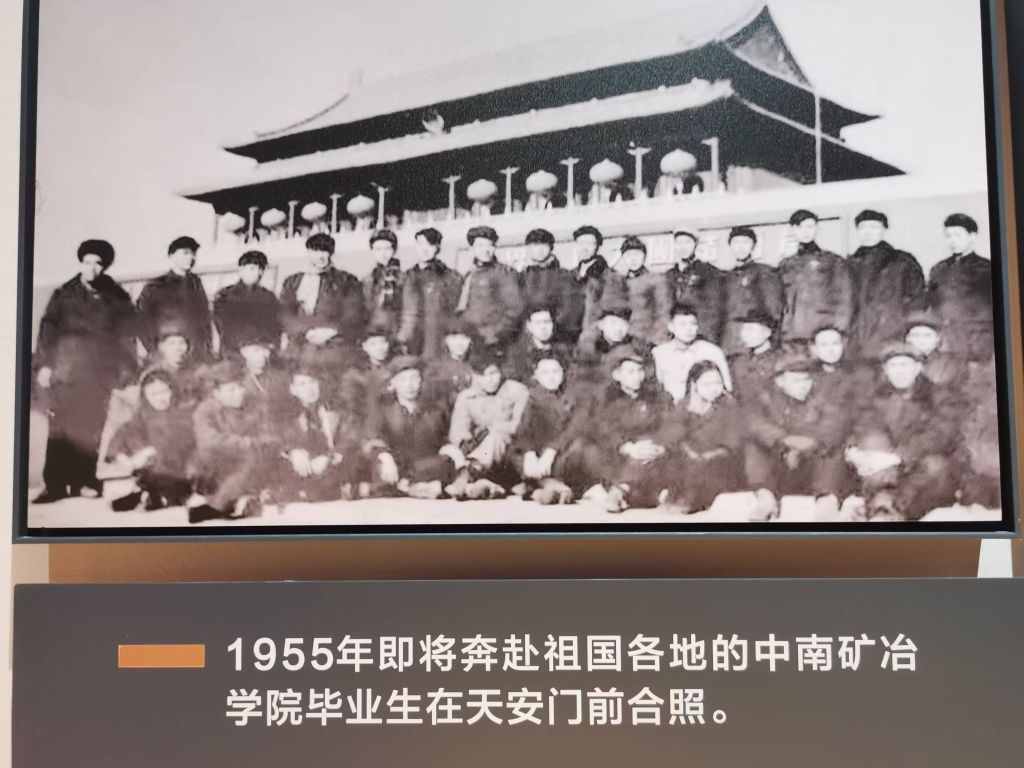

被“征集令”搅动了平静的校友群不断有好消息传来,一张被校友珍藏多年的中南矿冶学院毕业证辗转回到学校,与它一起到来的还有一张跨越了近70年的合影。1955年春节,原本正在毕业实习的中南矿冶学院首届毕业生们收到了奔赴祖国建设一线工作的“急召令”。出发之前,30多位同学在天安门广场匆匆留下一张合影后便奔赴祖国各地,无缘回校领取毕业证,故而这张毕业证弥足珍贵。“70年,我父亲一直都记挂着这份毕业证,他想70年了。”尽管照片中的有些青年已不在人世,可他们的子女看到群里“浮”出的这份珍贵毕业证后都激动地表示希望学校多复印几份给大家寄去。

“校史馆里收到了一份珍贵的无声影像,由耶鲁大学雅礼协会捐赠的35集校史录影,真实记录了从上个世纪三、四十年代的湘雅是如何办医办学的。”张朝晖介绍道,黑白画面中,医生们在手术台上手术、在野外救治,西迁到重庆、贵阳等地办学时一些师生学习、运动的照片视频……“正是社会各界为我们提供了大量支持,我们才能还原出最真实完整的校史。”

“这是我珍藏的罗拉院长当年在运动会上写下的那幅‘向你们学习’的字。”“这是我老师王淀佐院士的实物和档案,一共有300多份。”“这是我托亲属从老家找来的我们当年用的东西。抱歉啊,我人在国外不能亲自来”……无数人从天南地北寄回他们与中南丝丝缕缕的牵绊,百年中南在时光长河里再次鲜活了起来。

四散的中南记忆“碎片”得以重新聚拢,加上全校28个部门加入、无数次的研究讨论,校史馆的展陈内容不断充实,从3页逐步扩展到1000多页,之后又经过精挑细选、不断讨论被修改到600多页,最终浓缩成300多页定稿,成为一幅立体铺展的中南百年长卷。

一场精神“寻根”之旅

“校史馆是广大师生和校友的精神家园。”校史馆开馆仪式上,校长李建成指出,校史馆是一所大学的文化地标,发挥着启迪青年一代的作用。

校史是一所大学的历史积淀,更承载着学校的文脉精神。校史馆开馆后,俨然成为校园里最热门的“打卡点”,吸引无数师生校友重回“精神故乡”。81级校友、格林美股份有限公司董事长许开华感慨道,“这是一场问根之旅。根,其实是一种中南人的精神,是坚忍不拔、勇立潮头的创新精神,是求真务实、厚道善良的实业精神,也是一种中南人的使命,救国救民、复兴中国的使命。”

中南精神,在一件件展品中具象化;每一位中南人,都能在观展中寻找到属于自己的精神之“根”。

在校史馆的一角,安放着一个不起眼的凳子。这个凳子只有三条腿、坐不稳,却是湘雅师生在抗战时“不离手”的工具。1938年,湘雅为避战火西迁,总务主任李启盘面对“钱少凳稀”、流动办学的困境,只好买回长凳再从中间锯断,在锯断处补一只脚,发给学生们随身携带。三脚凳,见证了湘雅在炮火中守护医学教育“火种”的艰辛岁月,承载着湘雅人舍身忘我、育人不辍的西迁精神。“如此艰苦的办学环境支撑师生坚持下来的一定是精神力量。这种逆境中百折不挠的精神一直延续至今,感染着我们一代代后来人。”湘雅医学院2004届校友黄莹说。

筹建于上世纪五、六十年代的中南矿冶学院、长沙铁道学院,在建校之初,校舍都是师生参与建设的。据矿冶学院老院长唐楠屏生前回忆:“我们号召全院师生员工学习南泥湾精神……也正是这种精神,使我们克服了难以想象的许多困难,渡过了难关,同时也锻炼了每一个‘矿冶人’。”挑土、挖泥潭、打夯、扛木头……一张张老照片定格了热火朝天的劳动场景,也展示了老一辈中南人自力更生、艰苦建校的奋斗精神。“为把烂泥冲建为花园冲而奋斗!”展柜中,一张学生在参加铁道学院建校劳动之余制作的书签上,手绘的艺术字和花纹“涂画”出中南人不怕吃苦、以苦为乐的乐观气质。

“前辈们的这种精神面貌让我很受触动。他们是带着一种信念感在学习、工作的,希望我也能像他们一样。”粉末冶金研究院24级本科生马铭阳说。

随着校史馆运行步入正轨,这里已经成为许多人精神上“融入”中南的第一站。“从试运行开始,校史馆接待了2024级全体新生,还有新入职的135名教师。”校史馆负责接待讲解工作的欧阳博介绍道,“面对老师、学生、校友等不同群体,我们都会不断完善讲解方案,以求更好地讲好中南故事,更好地实现更多中南人的精神认同。”

“我感受到一代人有一代人的中南情怀。”当看到馆内收藏着新冠疫情期间许多一线医护人员签名的白大褂时,计算机学院24级本科生李悦飞感慨道,“我感到校史是活的,我们每一个中南人都在书写新的中南校史。”

“场馆建成,只是校史馆建设的第一步。”李建成表示,未来学校将进一步凝聚各方智慧和力量不断充实完善校史馆陈展内容,更好地把“个人记忆”转化为“学校记忆”,让历史更好地映照未来。

(一审:袁昕月 二审:唐潇珺 三审:李殷)