前言

昔日湘雅医学院病理科,解放后称为病理学教研组(室),如今发展成为病理学系,而且病理学与病理生理学为国家级重点学科,病理学为国家级精晶课程,国家级病理医师培训基地,二级学科硕、博士点,博士后流动站,国内、外访问学者培养点。现在担任中南大学湘雅基础医学院院长兼病理学系主任的文继舫教授,2003年9月被评为全国高等院校首届国家级教学名师。原病理科仅有职工3-5人,目前病理学系有职工50余人。

湘雅医学院病理科到底建立于何时?病理科与湘雅医院有何关系?几十年来病理科是如何发展起来的?有那些病理学界的老前辈曾经在这里奋斗过?笔者1958年至1979年曾在本病理学教研组工作过,也担任过一个时期基础部副主任和病理学教研组主任。文继舫教授建议我考证一下湘雅医学院病理科的历史。

历史的经验值得注意。为了从这几十年不平凡的发展中吸取有价值的教益,为了纪念那些在创建、维护和发展这一学科中作出卓越贡献的人和事,为了保存这一部分珍贵史料,尽个人努力,加上老师、同学和同事的热情协助,对湘雅医学院病理科的历史进行一番考证,重点在前60年的历史。

历年来湘雅有一些历史资料。我看过1919年6月出刊的《新湖南》杂志第一卷第一期。由李振翩主编的《湘雅》杂志1924年出刊的第一期和1925年出刊的第二期,细读其中《湘雅春秋》一文[1]。胡美博士(Dr. Edward H. Hume)受美国雅礼协会的派遣,1906年创办雅礼医院(湘雅医院前身),1914年任湘雅医院院长、湘雅医学院教务长,1946年在美国出版他来华工作25年的回忆录,书名《Doctors East,Doctors West,An American Physician’s Life in China,道一风同》,1946,W.W. Norton&Company, Inc,NewYork[2]。1918年6月16日,湖南省长公署借长沙版《大公报》第6版发布《调查学校统计之公函》不久后在长沙版《大公报》上,有关于湘雅医学专门学校情况的报道,这是公开媒体上最早关于湘雅医学专门学概况的介绍[3]。1941年在《国立湘雅医学院院刊》上发表,胡荣琦所写《湘雅医学院二十五年来大事表(从1914年到1939年)》一文[4]。1950年湘雅医学院工作总结报告,上报卫生部[5]。1961年7月1日教务处编,湖南医学院论文、著作、科技资料目录汇编(1950-1960),附解放前湘雅医学院(1917—1949)发表论文著作目录[6]。1964年科研处编,科学研究进展概况——50周年院庆纪念,其中有易涵碧主任执笔的“病理解剖学教研组科学研究工作综述”一文,这是解放后15年来本组较全面的工作总结[8]。1984年湖南医学院院史征集组编的《湖南医学院院史资料,第一集,湘雅春秋》,这是为了纪念我院创建七十周年,特意邀请年长的前辈校友撰写的,其中有张孝骞、应元岳、凌敏猷、谢少文、黄友岐、朱鹤年、向进、谭世杰、陈正仁、肖轼之、程治平、刘树焱……等老前辈的文章,共32篇,本集主要是关于前35年的院史[8]。

1994年出版由刘笑春、李俊杰主编的《湘雅春秋八十年》一书[9],同年又出版由《湘雅人物》编委会编的《湘雅人物》一书[10]。1996年出版由刘笑春、段沛奇主编的《湘雅医院》一书[11]。2002年雅礼协会编印的The Yale-China Association A Centennial History(雅礼协会百年史)[12]。

病理学科是湘雅医学院一个重要的学科,也是湘雅医院一个必不可少的科室。在上述资料记载湘雅历史的长河中,不时会涌现出病理工作的浪花或水波。除上述历史资料以外,病理科更有一份独具特色档案资料,那就是历年来连续的活体组织检查记录和尸体解剖记录。

我看到活体组织检查记录,第1例从1936年6月16日开始,病理号为937号,诊断者签名为Y.T.Hiu(徐荫棠),所有记录均用英文书写,记录中有“国立湘雅医学院图书馆”的印章,说明这些档案资料,曾经在学院图书馆保存。未见病理学号937号以前活检记录,因此活检到底从何时还难以确定。从1950年10月开始,活体组织检查用中文书写。

本科的尸体解剖记录,1939年6月20日做第一例尸解,尸体解剖的报告用英文书写,报告人为Drs. Pan and Hsu(即潘世宬和徐荫棠)。以后有多次临床病理讨论会资料。从1950年10月开始用中文书写尸体解剖记录。

解放以后,活检和尸检的业务不断发展,一个时期尸检中还有一些法医解剖的案例。目前病理学系,每年完成活检30000余例,尸检100例左右,脱落细胞学4000~8000例,省内外疑难病理会诊4000例左右。

除了阅读上述历史资料和新近资料外,还拜访了刘树焱、鲁思赐、虞佩兰、易漱墨、吴洁如、徐有恒等老前辈。与我在本医学院51级的同学,在美国的杨大美、孙捷两位同学,在广州的刘振坚同学及本市的同学,均进行过联系。在阅读湘雅早期的历史资料,得到刘笑春、黄珊琦两位同事的热情帮助;在阅读病理科活检和尸检的档案资料,得到蒋海鹰同事的热情关照。文继舫教授提供了病理学系新近资料。兹将有关病理科的历史情况,按时间顺序整理如下。

前人开路后人行

熟悉湘雅历史的人都知道,爱德华·胡美(Edward H. Hume)博士是美国约翰·霍浦金斯大学医学毕业的高材生,为了创办一所新型的医科大学,他接受了美国雅礼会的派遣,离开印度,于1905年夏来到了中国古城长沙。当年他仅29岁,来后的第一件事就是要创办一所西医医院,并且按照约翰、霍浦金斯医学院的医疗条件标准,以便通过传播西方医疗技术、解除患者的疾病痛苦来联络人民。可他毕竟是个外国医生。当时中国人不仅对西医陌生,而且痛恨外国入侵者的强盗行径。但胡美决心克服困难,并且依靠中国人自己来办。为了工作需要,他决定首先学好中文、汉语,学习长沙话,了解湖南人民的风俗习惯。他请了中国人杨熙少先生为家庭教师,和全家人一起来到江西庐山学习中文汉语,一年后便在长沙西牌楼开办了西医医院,即雅礼医院。

初创的雅礼医院规模很小,医师仅胡美1人,各种病人都看,实际上是一位全科医生。1908年,雅礼医院增加了一位中国医生侯公孝,开设了14张病床,医院声誉也随之增大。1910年,从美国耶鲁大学医学院毕业的颜福庆博士回国,并按照雅礼会的要求,来到了雅礼医院和胡美医师合作共事。胡美主持内科,颜福庆主持外科兼公共卫生。他俩不仅在医疗业务上互补,他们心中在谋划着一个更大的计划,以雅礼医院为基地,创办一所新型的医科大学[1]、[11]。

胡美医师不仅是雅礼医院的创办人,而且是湘雅医学专门学校(湘雅医学院的前身)创始人之一[1]、[10]。胡美医师在病理业务工作方面也是开路先锋。雅礼预备学堂有个看门人,英文名叫哥利亚(Goliath)。一天他对胡美说:“胡医生,你不是常说希望有一天能解剖病人得出诊断吗?我的幼小儿子昨天死去。我愿意你为他作解剖,找出死亡原因,或者对其他病人有好处”。胡美惊讶Goliath的勇气,也担心他会有什么办法将孩子带来而不引起麻烦。哥利亚将他的妻子送回娘家看望母亲。然后将死去的儿子悄悄背来医院。解剖虽然没有证实病孩的直接致死原因,但却发现他的肝脏有严重的寄生虫侵扰。胡美说:“很大程度增加了我们对地方病认识”。这是雅礼医院第一例病理解剖[2]。

1915年,湖南育群学会呈请湖南省政府拨款,在长沙市北门外的麻园岭购地,即现今湘雅医院东北部,筹建新校舍。同时美国雅礼会通过募捐,在与校区毗邻的西部购地,建筑新医院。1915年10月18日,新医院举行奠基礼,当时任湖南督军兼省长的谭延闿专门书赠“湘雅医院”。奠基典礼由美国约翰·霍浦金斯大学的威尔逊(William H.Welch)教授主持,美国煤油大王洛氏提倡医学善捐部全体代表参加了奠基礼[1]、[11]。

奠基礼的前一天(10月17日),威尔逊教授和另外一位医师,参观了当时还在草潮门的湘雅医院,他们对医院的实验室特别感兴趣,花了许多时间。胡美医师请威尔逊教授检验一个极度增大的脾脏。教授答应在离开长沙前做出结论。18日奠基礼完成,晚上威尔逊教授乘轮船去汉口。轮船启动了,威尔逊教授前靠栏杆探身挥手说:“胡美!我已经仔细思考了。我很肯定那只脾脏是慢性被动性充血”。胡美在回忆录中写道:“这是一位病理学家真诚的告别词”[2]。

1916年病理科成立

如上述1918年6月长沙版《大公报》上,有关于湘雅医学专门学校概况的报道[3],对学校的学科、学制及课程设置,报道是这样讲的:“学科。补习科一年毕业,因为湘省各中学毕业生的英文程度不够,特开此班补习,以便升入预科,当然注重英文。预科设于民国三年秋季,二年毕业,已毕业了第一班。注重的科学系化学、生物、物理三门。本科成立于民国五年秋季,多自预科升学。第一二年注重解剖学,其余生理学、病理学、卫生学、药学、内科学、外科学、妇科及产科学多实习时间。到第五年的下学期,专重临诊临床实习”。从上述史料可以看出,湘雅医学专门学校(即湘雅医学院前身)是民国三年(即1914年)创办的,开始为预料二年,而本科成立于民国五年(即1916年)秋季,本科开办医学课程的各学科即成立,其中包括病理科于1916年成立。

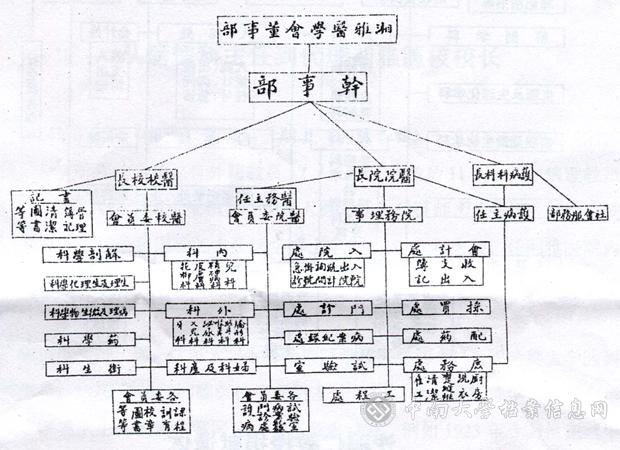

1924年出刊《湘雅》杂志第一期中,在《湘雅春秋》栏目内,湘雅的历史有详细记载。在《湘雅之沿革》一节内,从1906年起,逐年叙述。“1914年即民国三年,湘绅章继诗中将邀集各界士绅。发起湖南育群学会。即以学会名义与雅礼会订约续办。……是年秋双方签约。各举董事十人。湘雅医学会成立。是年冬医校正式开学。为吾国教育史上开中外合办之新纪元”。在《湘雅之组织》一节内,除了文字叙述外,还列组织表。现将原件复印如下[1]。)

从组织表中可以看出,医校和医院是一个整体,都在湘雅医学会董事部领导之下。病理

学和微生物在一个学科之内,老师既上病理学课,又上微生物学课。老师既从事教学工作,又做临床病理检验,医院没有另设病理科。

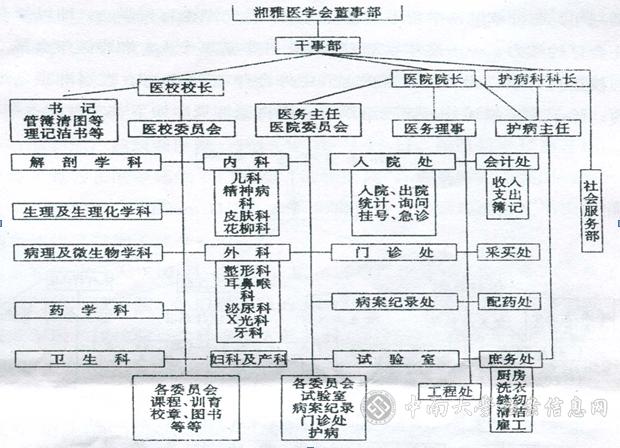

在1996年出版《湘雅医院》一书中,有关湘雅医学校、湘雅医院和湘雅护士学校的相互关系,就这样写道:“实际上,“湘雅”三个单位都是在湘雅医学会的统一管理之下,彼此紧密联系,有一支共同的教师队五。湘雅医学校负责对学生的管理、招生、分配,承担前五年的教学,湘雅医院则承担了医学生在校后两年的临床教学、生产实习,许多人既是医学校的教师,又是医院的临床医生。护校的教师则由医学校和医院人员承担,湘雅医院便是这两所学校的教学、实习医院。它们互为依存,医院附属于学校,医院附设护校。在社会上,它们又彼此独立,各自为独立的实体[11]”。在讲述上述湘雅历史的同时,又刊登了当时湘雅的组织机构表,该表与上述1924年《湘雅》杂志上的组织表是一致的,但按现行从左到右的书写方式,现将其表复印如下。

沈嗣仁教授捐献遗体

胡荣琦先生从1914年湘雅医学院开始创办,就在医学院文书室工作,经常记录院内大事,他一直工作到解放初期才退休。1941年9月他在《国立湘雅医学院院刊》发表“湘雅医学院二十五年来大事表(从1914年到1939年)”一文[4]。在该文第7页写道:“民国八年(1919年)四月二十八日,病理教授沈嗣仁病故。沈教授为病理学专家,生前热心教学,不幸在实验室染受伤寒捍菌之侵袭以致病故。沈教授遗言必须其遗体剖验为病理研究之倡,本校员生遵行,现标本尚存病理科。四月二十九日,休业一日,开会追悼沈教授”。

1919年,湘雅医学校本科开办才三年,当时病理学与微生物学合为一个学科,沈教授既教病理学,又教微生物学。他因感染伤寒,不幸病故。他遗言捐献遗体,进行病理解剖,这种高尚的行为,值得后人尊敬和纪念,我们永远怀念这位病理学界的老前辈。

胡荣琦先生1941年发表的文章讲,“现标本尚存病理科”,这标本指沈教授遗体解剖后留下的病理标本,1941年正值抗日战争时期,标本尚存,这说明这份珍贵的标本一直完好保存着,由于抗战这标本从长沙搬到了贵阳。他这句话也说明本校病理科在1919年以前业已成立。

从病理科主任到代理湘雅医校校长

1924年出刊《湘雅》杂志第一期上《湘雅春秋》一文中,在该文《湘雅之教员》一节所列的名单,有外籍教员17人,中国籍教员11人。其中病理教员有3人,即中国人医学博士朱恒壁,中国人医学博士吴医师,及美籍医学博士罗森林。罗森林医师获美国雅礼大学医学博士学位,1924年来湘,任湘雅医院内科医师,兼湘雅医校病理学教员。另有美籍艾德华医学博士任湘雅医校微生物学教员[1]。

朱恒壁医师,男,江苏人,上海哈佛医学校医学博士,美国哈佛大学医科研究院深造,1920年起任湘雅医校病理科主任[1]、[11]。他精通医理学,兼任中华医学杂志医理学主任编辑,常写论文在该杂志发表,例如1923年3月他在《中华医学杂志》上发表“乳腺癌的诊断”一文。

在日本血吸虫病的历史方面,朱恒壁博士也有贡献。1904年桂田氏在日本首先发现日本血吸虫的病原体,所以命名为日本血吸出病。1905年Catto在新加坡坡解剖一例福建籍华侨尸体,在其肠系膜静脉内检获成虫。同年,Logan在我国湖南常德的病人粪便中找到血吸虫虫卵,且被桂田氏所证实。1922年朱恒壁在长沙发现犬的血吸虫病。过去凭上述发现,从而确定日本血吸虫病在我国的存在[13]、[14]。

朱博士又提倡中国人应研究中国药,并且身体力行,在这方面也颇有所得。他1924年夏赴美,专攻药理学,以便回国后,开展中药研究。

从当时有关的报道来看,病理科业务工作很兴旺。在1924年“湘雅医院内科部报告书”中写道:“在1922年至1923年间,内科病院,在本年度中几尽住满,共计出院者887人,死亡者89人,曾施行病理解剖者28人”[1]。尸检率为31.4%,这仅为内科一个科室的情况,从全院来看,做病理解剖的例数会更多一些。

5月12日为南汀格兰女士诞辰,1924年5月12日,湘雅医院举行南汀格兰纪念会,下午二时半至五时半,在医院后面的大草坪开会,表扬南汀之志愿与事功,籍以风今世之护病者,到会人数近二千人。会后并有“院内参观”、“病理展览”、“中国药品展览”及“茶点”等等[1]。可见病理工作成绩斐然,才有实物实例可供展览。

又在1925年《湘雅》杂志第二期的“十三年大事记”一文中写道:“世界著名医学专家克伯士梅勒南两位博士,随眼科大王福克斯博士来湘,在本校院演讲一星期。梅博士专研究神经系,梅博士专研究病理学,吾人饱读名言,于学术上裨益良多[1]。可见当时学术空气很活跃。“1926年,广东国民革命军开始北伐,同年胡美回国休病假。1927年1月,美国政府命令所有的美国侨民都返回美国去,胡美一家人也返回美国。随即,颜福庆校长也离校到了武汉,其他教师亦纷纷离去。在此情况下,1927年初,学校宣布春季不能开学,医院停办,暂由仁术医院院长王子玕代管。院、校长相继离去后,由朱恒壁医师代理湘雅医校校长,白良知博士代理湘雅医院院长,曹典球董事长兼任湘雅护理学校校长[11]。

李佩玲教授来到病理科

1928年,美国雅礼会代表何钦思、范美玲等重返湘雅。1929年春,身任国家内政部卫生署署长的前湘雅医科大学校长颜福庆,前来湘雅视察工作,并和曹典球、王子玕院长等商议恢复湘雅医科大学事宜,后来任命王子玕博士为湘雅医科大学校长,1929年秋季恢复招生。9月14日,谢陶瀛、黄友岐、胡信德、梁觉如等47名新生正式恢复上课[11]。

李佩琳,男,1902年出生,辽宁省海城市西关人。他1927年毕业于奉天医科专门学校,留校任病理科助教。1930年至1932年6月,在北京协和医院攻读研究生课程,并担任助教。1932年6月至1937年6月,任南京大学医学院讲师,及湖南湘雅医科大学副教授。1937年至1939年他去英国伦敦大学医学院进修。解放后,他担任中国医科大学病理教研室主任,为一级教授[15]。他在湘雅医科大学病理科工作期间,曾发表两篇论文:其一有关Lumbosacral mammiform trmour的论文(见中华医学杂志,1936年,50:131)另一篇为有关Neurofibroma,

的论文(见中华医学杂志,1937年,51:664)。

关于当时的教学工作,黄友岐教授在“漫谈湘雅精神”一文中[8],有如下一段回忆。他说:湘雅素来重视实验课。在学生物、物理、化学课时,学生每一次做实验,如果教师认为有哪一点不合要求,就会要求他重做,否则那堂实验课就通不过。记得我们班学习组织学课时,杨克念老师安排我们自己用新鲜的猪、羊组织制作标本,作显微镜下检查。在上病理学课时,每有尸体解剖,学生总被叫去站在一旁观看,由教师讲解。这时,教师总是教诲学生对死者要有一种庄严尊敬的气氛,绝不许可学生有一点轻蔑或淡漠无情的态度。

记得有一次为一个患腹部脂肪瘤的女病人做尸体解剖。在作准备时,有在一旁的某人说“这个尸体比猪还大”,这句话引起一些人发笑。那时,内科主任某(女性、美籍)恰巧也在场观看。她看到当时的这种气氛,就将学生大骂一顿说,死者给我们提供了学习的机会,我们的态度应当极其严肃,并向她致敬。她的这一席话,对当时在场的每一个都不啻上了一堂非常生动的医学伦理课,教育意义是极其深刻的[8]。

黄友岐系湘雅医学院第九班(1935年毕业)校友,1929年至1935年在本校学习。他所写的漫谈“湘雅精神”一文,给我们提供了珍贵的历史资料。

徐荫棠教授病理工作有声有色

1937年,芦沟桥事变后,张孝骞教授放弃在协和医学院优厚舒适的条件,停止了进行多年的科研工作,全家轻装南下。回长沙不久,接任了湘雅医学院院长职务。1938年夏,战火逼近长沙,张孝骞为了保存这所已具规模,历史悠久的医学院,不顾美国雅礼会的反对,力排众议,率领全院师生,携带必要的仪器设备、图书,长途跋涉,迁到贵阳,在极端困难的条件下,继续办学。

张院长极其重视病理学。他认为:“在学习临床过程中,随时结合基础医学的学习,经常用基础医学原理来理解复杂的临床表现,认识病因、病理、治疗、预防的原理。在基础医学的科目中,病理学与临床最接近,是基础医学与临床医学之间的桥梁。要学好临床就要先学好病理学。医学生要下苦功夫学好病理学”[16]。

学校迁到贵阳后,与从南京迁来的中央医院之间,进行难能可贵的合作共事。包括沈克非院长在内的中央医院医务人员均参加了湘雅的教学,而张孝骞院长则亲自率领教师前往中央医院分担诊务,并且各不另受酬金[9]。张孝骞院长、沈克非院长都大力提倡做病理解剖,还在市内多次开临床病理讨论会。张孝骞院长在1941年3月1日,在学校迁往贵阳改为国立后起草的一份报告中写道:“临床教学主要教学医院的病房及门诊进行,注重个别施教。一年平均有30例尸检,为死亡病例的17%”[8]。

学校还在长沙时,徐荫棠教授已经来到湘雅医学院病理科。徐教授亲手建立保存病理检验记录档案资料的制度,活体组织检查,从1936年6月16日开始,病理号为937号:尸体解剖的记录,从1939年6月20日开始第一例。活检和尸检记录均逐年装订成册,一直沿袭下来至今。解放前的记录均用英文书写,解放后用中文书写。病理标本徐教授也制作和整理得很好。他曾经对人说,你们想参观病理学科的建设,就到我这里来。徐教授在湘雅工作期间,曾发表两篇科研论文,其一“急性出血性胰腺炎与胰组织坏死四例并发症病例报告”,见中华医学杂志,1944年30:149。为一篇为“伤寒患者血象之研究”,见中华医学杂志,1945年31:301。抗战胜利后,学校迁回长沙后不久,徐教授就离开了学校去美国。

当时病理科工作人员还有潘世宬(讲师)、李蕴珍(湘雅第16届校友,1942年毕业后留校,任助教),以及技术员符英武先生等。1939年6月第一例尸体解剖就是徐荫棠教授和潘世宬讲师两人做的。除了病理教学和检验工作外,徐荫棠教授还教医学院学生的德语。

在抗战期间,日冠封锁我国全部海港,唯一的海外交通靠滇缅公路,因此外文图书杂志来源几乎断绝。学校委托美国雅礼会收集我校订阅的外文期刊,托便人从滇缅公路带来。国际红十字会把英美各国医学杂志极其重要文章摄制成微型胶卷(microfilm),支援我国。但这些均为量不多,难以满足学校教师和医务人员的求知欲望。在这种“知识饥饿感”的客观情况下,我校一些青年教师和医师自发组织起来,成立读书会,命名为“求真学会”,获得张孝骞院长和王肇勋、谢祚永、吴执中、朱鹤年、凌敏猷、白施思等教授的支持。学会规定每周星期六晚七时在湘雅村校本部会议室开会,每次约4—6人作读书心得交流,时间规定严格,宣读10分钟,讨论10分钟,每次开会不超过两小时。清茶一杯,有时还带几颗花生米或兰花豆以助余兴。据不完全估计,第一年有近200篇论文报告过,并要求将英文主题和摘要交秘书保管。教授们有时也主动做些启发式综合性学术报告。有一张求真学会1943年创建时的合影,看见病理科的潘世宬、李蕴珍两

人坐在第一排[8]。

刘树焱医师(湘雅第17届校友,1943年毕业)关于在贵阳的病理教学,有如下一段回忆,他说:我1935年秋进湘雅,直到1937年才离开长沙。到了贵阳中央医院不几个月,就听说病理解剖的内容及其重大意义。当然那时我们开始了病理学课程。并且如医院有病理解剖,我们必得参加。如下午已定有课程,也得从湘雅村出发,步行到中央医院参观病理解剖。晚上自修时间,则补上下午的功课。晚九点以后和次晨六七点钟算是补足晚自习时间。

病理解剖进程中,必然会有许多新事物发现。这些新事物又会引出些新理念与其他新事物。在这新地方、新环境、新老专家的环境中,时时处处都可以听到新事物、新理念。这样的课堂一切都新奇,从未到过和见过。我们所见的和所听的,随着解剖的进展而增添。我们的头脑,只能随听随记而没有分析消化的时间,当然也就没有记录下来的时间和条件,因为参观者都是一排排的站立着,无记录的条件。

当时在场的内外科总住院医师(外科谢陶瀛和内科潘绍周)是主持人,也是主办人。病理科的主任教授等只是邀请来的工作人员。因此解剖时间要求严肃、安静,尊敬捐躯者。最后经过病理科研究制作,一二周后还要再开一次临床病理讨论会。这才是这次病理解剖的正式总结。这样的经验总结必然有助现代医学的前进,这是必不可少或缺的重要一[17]。

林智事件

1946年5月,“湘雅”从重庆迁回长沙,地下党随即派长沙市北区负责人张经武(原二十四班学生)同志住进了三楼学生宿舍,进行组织工作。病理科教师,在回长沙后徐荫棠教授、李蕴珍助教相继离校,1946年9月潘世宬又赴美进修。

1947年4月,学校发生了林智事件。因二十四班当时没有病理学教师,学校聘请了联合国善后救济总署湖南分署卫生组派到湘雅医院的美籍外科医师林智兼课。林智不仅手术粗糙,造成死亡事故,而且课堂讲授照本宣科,同学们毫无收获。尤其不能容忍的是,他侮辱了我们的民族自尊心,他不叫学生的名字,也不叫学号,总是叫“我的儿子”。同学们口头提出请他改正,他不理睬,书面提出,他又当场撕毁。在忍无可忍的情况下,经请示地下党,兰维廉、魏书均等发动全班同学讨论,一致商定,如果林智再不改正,就在上课时,由魏书均发现信号,朱镛莲带头一齐走出教室,以示抗议。这件事终于发生了。事情震动了全校,学校当局唯恐这一行动会导致救济总署削减对学校经济上的支援,于是领导亲自出面,逐个责令学生起立表态认错。经过两天的追究,除个别同学认错外,绝大多数同学都坚持真理,维护民族尊严。在鸦雀无声的教室里,孔华字同学第一个勇敢地站起来,大声说:“没有错!”随后同学们纷纷表示“没有错”。这一斗争提高了同学们的民族自尊心,增强了正义斗争必胜的信心,为后来的学生运动打下了基础[8]、[9]。

潘世宬教授主持病理科工作

潘世宬(1908—1994),女,病理学教授,病理生理学家,博士生导师。她1933年从北大医学院毕业后,来到上海自然科学研究所从事病理知识的学习和研究工作。1937年9月离开上海;回到了故乡醴陵。1938年夏,来到长沙,后来在贵阳、重庆参加湘雅医学院病理工作””。如上所述,1939年6月20日,她与徐荫棠教授做了本科有尸解记录的第一例病理解剖。除了尸检,她也参加日常的活检。抗战胜利后,学校迁回长沙,徐荫常离校去美国后,就由潘世成副教授

主持病理科的全面工作。

1946年9月,在雅礼会的资助下,潘世宬来到美国进修学习。1948年潘世宬开展了子宫颈癌实验研究工作。她在著名的病理学家伽得莱尔的实验室首次用“异位移植法”成功地诱发了小白鼠子宫颈癌。她在癌症学术会议上报告了实验研究的成果,博得了外国专家的赞誉。当她听到了祖国对她的呼唤,潘世宬谢绝了一切友好的劝阻与挽留,于1948年秋天,提着一篮实验用的纯种小白鼠,毅然登上了横渡太平洋的航船,迎接了新中国的诞生。

归国后,她继续主持病理科的工作,也晋升为教授。在1950年湘雅医学院上报卫生部的工作总结报告中”’,报道病理科教授1人(即潘世宬),助教4人(即易涵碧、卢泳才、陈国桢及董来炜),共5人。病理学的总共学时数为320。除了本院的病理检验工作外,还为供应其他医院解决医疗上的问题,并协助法院对于刑事死伤案件确定法律责任起见,接受他们送来的标本及尸体加以检验或解剖,其详情列表如下:

1948年至1950年本院接受外界病理检验统计比较。

|

外科标本(数量) |

解剖(数量) |

1948年 |

101 |

1 |

1949年 |

102 |

1 |

1950年 |

138 |

15 |

共计0 |

341 |

17 |

以后学校开展向苏联学习,采用苏联医学院的课程设置,1954年成立了病理生理学教研组,任命潘世宬为该教研组主任,因而离开了病理科(当时已改称病理解剖学教研组)。1954年起易涵碧为病理解剖学教研组主任。

离开病理科以后,潘世宬教授还整理出“战争时期(1937—1945年)211例病理解剖材料中肺结核的病理变化的研究”一文。

潘世宬、易涵碧在《湘雅医院刊》1950年2期1页,发表“涂抹片检查法在癌肿早期诊断上之价值”一文。

易涵碧教授全面建设病理解剖教研组

易涵碧(1923—1970),女,湘雅医学院第22届,1948年毕业后留校,1954年起任病理解剖教研组主任,为我校病理学科的学术带头人。

我们在湘雅医学院读书时,易老师教我们病理学,毕业后留校在病理解剖教研组工作时,易老师为病理解剖教研组主任,全面抓教学、科研、检验及师资培养工作。她专业知识渊博,三尺讲台是她永远的眷恋,言传身教,诲人不倦,她的言行给我们留下深刻的印象。

在庆祝湘雅医学院建院90周年的日子里,彭隆祥(51级校友)、施启迈(55级校友)在《中南大学校友通讯》2004(上)发表“湘雅教化刻骨铭心”一文,其中写道:“我们进入病理学教研室当助教时,易涵碧教授当主任,是她和其他几位老师把我们引入病理学的殿堂。易主任在教学、科研和病理检验各项工作中样样带头干,每年利用寒暑假修整病理教学标本时,从历年尸体解剖标本缸中寻找好的教学标本。易主任不管是酷暑或严寒总是带头去翻找标本;她亲自听我们预讲和修改教案;每当她自己上大课,事先总是在自己办公室内沉思备课。我们问她:“您有多年教学经验了,为什么还这样花时间备课?”她说虽然讲的都是熟悉的东西,但每次讲课都要像讲新课一样认真备课,要考虑适当加点什么新内容,内容如何安排或举什么恰当的事例便于学生理解等,因而要下功夫去思考[18]。

易主任不设秘书,事事自己做。1964年学校为庆祝50周年院庆,科研处组织内部印刷“科学研究进展概况——50周年院庆纪念”一书。易涵碧主任执笔“病理解剖学教研组科学研究工作综述”一文,在该书上发表[19]。该文是解放15年来教研组科研的全面总结,据统计完成论文有37篇,译著3篇。在传染病方面,易涵碧、梁英锐先后就活检及尸检材料,对轻型及重型肝炎病变,肝炎的诊断指标,以及肝炎与肝硬化的关系等进行了一系列的分析,在专业杂志或全国

会议上发表论文,在协助临床诊断及预后的确定等方面起了一定的作用。1955年易涵碧曾报一例比较少见的先天性结核病的病例,最近从网上获悉该文被引用,并且指出该病例是国内首次报道。在寄生虫病方面,冯本澄在中华病理杂志1958年4卷3期发表“9例儿童蛔虫病引起的合并症”一文,冯本澄、孙捷在中华医学杂志1963年49卷1期发表“蛔虫卵性肉芽肿”一文。皮下结节型肺吸虫病在湖南尚未报道,而临床病人常因其长期发热,嗜酸性白血球增高,不易确定

诊断,所取皮下结节送检时,亦常因其病变无特殊病原体可见而不易确诊,因此经林丛对15例活检材料进行形态学的分析,发现均为大量嗜酸性白血球浸润、坏死及有肉芽组织被复的瘘道形成,同时进行临床材料的分析及追踪,发现四例均有吃生蟹史,其中一例且经本院寄生虫学教研组调查,在其家乡发现有阳性中间宿主,另一例作肺吸虫皮下抗原试验阳性,从而证明湖南省有皮下结节型肺吸虫病,这对解决临床及病理诊断方面起了一定的作用。

在肿瘤研究方面,为了配合全国各地的肿瘤统计工作,1959年本教研组对22年来54379例活检中的10428例肿瘤进行统计,这不但充实了全国有关癌肿调查摸底的调查资料,也对本院及组内科研和教学上提供了自己的资料。统计分析的资料,由林丛整理在成文,署名全教研组,题为“长沙地区10428例肿瘤统计”,发表在《湖南医学院学报》1959年2卷4期。

在调查统计的基础上,林丛、许建晃等对占第二位的鼻咽癌进行了比较系统的研究。对鼻咽癌的组织学类型,鼻咽粘膜鳞状细胞化生的形态类型,按组织发生进行鼻咽癌组织学类型的探讨等项研究,其论文参加全国性学术会议或在本院学报上发表。林丛在中华病理杂志1958年1期上发表“原发性肝癌在临床和病理形态学上的分析”一文。冯本澄1963年在全国病理学会议上发表“38例脑膜瘤病理形态学分析”一文。许建晃、黄友歧:“肝豆状核变性一例报告”一文,

在《中华神经精神杂志》,1957年第二期上发表。

在1964年,梁英锐老师主刀做一例尸体解剖,发现两肺各叶均为实变,不明白这是什么肺部病变,以往见大叶性肺炎,仅某一叶肺为实变。易主任叫全教研组的老师都来到尸体解剖室,观看这例肺脏肉眼标本。后经梁英锐老师研究证实为肺泡蛋白沉着症,他写作“肺泡蛋白沉着症”一文,发表在《中华病理杂志》,1965年第4期,这是国内首次报道该病。

1966年毛主席发动文化大革命,对国家带来深重灾难,许多人受到迫害,甚至毁灭。易涵碧主任也深受其害。1970年她患癌症,万分疼痛,在极左思潮影响下,医院不肯给她打止痛针。教研组的同事去看望她,也被当时军宣队领导在十二教室会场上点名批评。

参加马王堆西汉古尸研究

1972年至1974年长沙马王堆三座汉墓的发掘,是震惊世界的考古大发现。1972年马王堆一号汉墓的发掘,发现一具保存非常完好的女尸。湖南省博物馆向国务院图博口电话请示,图博口(即现今国家文物局)的负责人王治秋指示说:“两千年的古尸,这是世界奇迹,尸体和丝织要一并保护好”。

正在省博物馆为如何保护好古尸焦虑万分的时候,1972年5月5日,文物工作者在马王堆墓地遇到了寻找骨骼标本教学的湖南医学院教师刘里侯,经他的牵线,我院人体解剖教研室主任王鹏程教授等来到了省博物馆。从此众多医学专家与这一具西汉古尸结下了不解之缘[20]。

王鹏程教授提出要对西汉古尸进行病理解剖,邀请我们病理解剖教研组参加工作。1972年10月25日,王鹏程和彭隆祥为学校(湖南医学院革命委员会)起草向国务院图博口的请示报告,在报告中提出:“我们建议对古尸进行开颅和剖开胸腹腔,取出脑和内脏器官,再进行病理学、组织学、病原学等方面的检查”。报告抄报:湖南省革命委员会文化组。抄送:湖南省博物馆。

周总理1972年11月30日对湖南省《关于马王堆汉墓出土尸休解剖问题的请示报告》的批示:“王治秋同志请邀有关同志和专家再议一次。如同意,即请提出一个工作小组名单,协助湖南医学院进行报告中所提的和追加各项安排和调度”[12]。

1972年12月7日起,国务院图博口王治秋同志邀请有关单位在长沙召开马王堆一号汉墓女尸解剖座谈会,除省里的领导和各媒体单位外,有来自北京、广州等地的专家教授,我院有张世林、李亭植、彭隆祥、吴洁如、刘里侯、袁恬莹、王福熙、曾庆善等同志参加会议。王鹏程教授那段时间在住院治病。

我院成立古尸研究的组织机构。领导小组:组长:张士林,副组长:李亭植,组员:王承德、戈明、刘振时、王鹏程和彭隆祥。下设秘书组、临床组、放射组、化学检验组、病理组织组、病原组和解剖组。病理、组织组:组长彭隆祥,组员:王福熙、曾庆善、黄季良、潘世宬、许建晃和郭娟霞。全院共有42人参加研究工作。古尸解剖小组由彭隆祥、王福熙、曹美鸿三人上台做病理解剖,彭隆祥担任主刀。

1973年北京科学教育电影制片厂拍一部科教片“西汉古尸研究”,此片经周总理批示在国内外发行。在影片编辑过程中,北京科影曾邀请我院派科学顾问赴京,学校派彭隆祥去北京科影协助。

1980年文物出版社出版“长沙马王堆一号汉墓古尸研究”专著,湖南医学院主编,编委共17人,我院参加编委会有李亭植、王鹏程、吴洁如和彭隆祥四人。在专著中,彭隆祥执笔编写“病理变化及死亡原因”及“从马王堆一号汉墓出土的古尸论研究祖国医药遗产的意义”两篇文章。

经病理学研究,发现西汉古尸患有以下疾病:1.动脉粥样硬化症;2.冠状动脉粥样硬化性心脏病;3.多发性胆石症(胆总管内、肝管内、肝内胆管内结石);4.日本血吸虫病;5.第四、五腰椎间的椎间盘脱出或椎间盘变性;6.右桡、尺骨远端骨折,畸形愈合;7.左肺上叶及左肺门结核性钙化病灶;8.两肺广泛性炭末沉着;9.胆囊隔畸形;10.会阴二度撕裂的疤痕(说明生育过,曾有裂伤);11.肠

道蛲虫及鞭虫感染;12.体内铅、汞积蓄。死因分析是由于冠状动脉堵塞严重,加上胆石症急性发作为诱因,反射性引起冠状动脉痉挛,导致急性心肌缺血,推论由于这种情况造成猝死的可能性最大。

1996年美国学者Eve Cookbum邀请彭隆祥参加“Mummies,Disease and Ancient Cultures”一书第二版的编写。考虑到马王堆西汉古尸,与以往木乃伊(干尸)、鞣尸、尸蜡等类型的古尸不同,是湿尸,中国学者在《西汉古尸研究》专著中命名为“马王堆尸”[22]。湖北江陵发现的西汉古尸和荆州发现的战国古尸也是“马王堆尸”类型的古尸。因而彭隆祥、武忠弼合写“China:The Mawangtui type Cadavers in China”一文,发表在“Mummies,Disease and Ancient Cultures”一书上,该书1998年由英国剑桥大学出版社Cambridge University Press出版发行。(详见本文附件一)

2004年,在纪念马王堆汉墓发掘三十年的日子里,彭隆祥写了“难忘的日日夜夜——记参加马王堆古尸的解剖与研究”一文,在第一段写道:“文化大革命像一场灾难还没有过去,另一场马王堆古尸科研像打仗一样在国内兴起。说它像一场打仗,因为有将帅指挥,有士兵奋战。1972年冬,来自北京、上海、广外[等地的专家教授云集长沙,与湖南医学院(现称中南大学湘雅医学院)的科研人员一道,商讨马王堆一号汉墓古尸的解剖与研究。会上有国家文物局负责人王治秋,中国科学院考古研究所所长夏鼐教授和湖南省党政领导亲临指导。我是一个兵,有幸参加这项科研工作,奋战的日日夜夜,令人终身难忘”。

我也回忆起潘世宬教授。“当时在湖南宾馆开解剖前或解剖后的座谈会,有时白天开会,晚上还要开。我们病理研究组的潘世宬教授,一边在忙古尸科研,同时又兼顾已经上马的鼻咽癌动物模型的研究工作,所以她晚上在宾馆开完会返校后,不是先回家,而是先回实验室察看已喂养数月的实验动物,火炉是否生得好,门窗是否关好,否则实验动物冻死了,则前功尽弃,夜间没有饲养工值班的”[23]。

病理标本和组织蜡块是宝贵的研究财富

经过几十年的积累,我们一瓶一瓶的病理标本堆积如山,一柜一柜的组织蜡块充满数室。为了病例的复查,应该保存这些病理标本,另一方不能仅仅做收藏者,还应该充分利用这些病理资源。个人初步的实践,深深感到这是一笔极其珍贵的研究财富。

1978年华容县血防医院,收治一位病友,在右上腹扪及一6×4厘米的肿块,手术见胰头和胰体肿大,形成肿块,体积为13×10×8厘米。肠系膜根部另有一直径为3厘米的圆形囊性肿物。疑为癌症,未进行切除,送胰腺组织到我组活检,病理诊断为胰脏和肠系膜日本血吸虫性肉芽肿。病人用锑剂治疗,出院后复查,患者完全恢复健康。

鉴于胰血吸虫病报道甚少,我们查阅本组从1939年到1979年的40年间,共做尸解3979例,其中有日本血吸虫病变者55例。这55例中胰腺有血吸虫病变7例。彭隆祥、徐焕然、陈文征写作“胰血吸虫病”一文,发表于《湖南医学院学报》,1980年,第五卷第三期(详见本文附件二)。最近从网获悉,有些作者论及日本血吸虫病与内分泌系统关系时,常引用此文。

1979年我来学校电子显微镜室工作,由于经费不足,我院进口的电镜只有观察细胞内部结构的透射电镜和观察细胞表现结构的扫描电镜两个组成部分,没有能在微区进行元素分析的电子探针部件。但有些疾病例如肝豆状核变性病,就是体内铜代谢有障碍,取肝活检用电子探针检测,可以证实肝内有铜过量积蓄。我想先做这方面的研究工作,利用兄弟院校的电子探针,有实际应用的例证,再向学校提出购买电子探针。

复习文献得知肺泡蛋白沉着症的病因,与铝(A1)和硅(Si)两种元素有关,我想起22年前梁英锐老师报道的“肺泡蛋白沉着症”,找病理教研组与何煌君老师,她从尸解标本缸中找出该病例的肺标本。我们做透射电镜观察,见肺泡腔内有许多由多层同心圆结构构成的大小颗粒,凭此超微结构特征,可以作出肺泡蛋白沉着症的电镜病理诊断。人的肺泡有两个类型的肺泡上皮细胞,I型肺泡上皮在扫描电镜下其表面平滑,覆盖97%的肺泡表面;扫描电镜下见Ⅱ型肺泡上皮表面有许多微绒毛,其细胞数目虽然比I型肺泡上皮细胞多,但Ⅱ型肺泡上皮仅覆盖3%的肺泡表面。本病例在扫描电镜下,见Ⅱ型肺泡上皮细胞大量增生,这种具有众多微绒毛的Ⅱ型细胞几乎覆盖整个肺泡表面,而且有许多分泌颗粒从H型肺泡上皮伸长出来,颗粒充满肺泡腔,就形成肉眼标本所见的肺实变。用电子探针检测本例肺标本,发现有大量的铝和硅在肺内沉积。

由于本例肺扫描电镜照片的图像清晰,非常漂亮,而且其结果有助于探讨发病机理,故彭隆祥、张淑安、唐外星、何煌君、蔡维君合作成文,参加1988年在泰国召开的第四届亚太地区电子显微镜学术会议,论文发表在会议文集上(详见本文附件三)。

当今分子生物学技术突飞猛进,我们应该充分利用这些病理标本和组织蜡块,进行基因分析,探讨致病基因。朱定尔教授早在1995年在我校编写的“医学分子生物学讲义”中就写道:“由于分子病理学诊断技术的发展,多种PCR和原位杂交技术的不断创新发展,长期以来的外科病理学标本柜中积累的蜡包埋组织块,一直是“弃之可惜”,愈来愈多成为一负担,而今却可应用分子生物学技术,对其进行DNA和RNA的分析。这一长期积压的病理组织蜡块标本,重新焕发了新生命,变成了分子病理学蕴藏已久的宝贵研究财富,无疑地这将更迅速地推进分子医学的进步”。

“青出于蓝,胜于蓝”。青出于蓝是历史事实,没能老师培养教育,我们不可能成长,应永世不忘师恩。湘雅医学院病理学系,也是经过几代人的努力,几十年的艰苦奋斗,才有今天积累的经验和扎实的基础。胜于蓝则是社会发展的必然,没有超越和发展,社会不可能进步,我们鼓励和相信学生胜过我们,祝愿他们明天更加灿烂辉煌。

本文附件

附件一Peng Long-xiang(彭隆祥)、Wu Zhong-bi(武忠弼):China:The Mawangtui-type Cadavers in China,In Aidan Cockburn,Eve Cockbum and Theodore A.Reyman(eds):Mummies,Disease and Ancient Cultures,P.328-P.335,1998,Cambridge University Press.

附件二彭隆祥、徐焕然、陈文征:胰血吸虫病,1980,湖南医学院学报,5(7):247-250.

附件三Peng Long-xiang(彭隆祥)、Zhang Shu-an(张淑安)、Tang Wai-xing(唐外星)、He Huang-Jun(何煌君)、Cai Wei-Jun(蔡维君):Scanning Electron Microscopic study of Pulmonary Alveolar Proteinosis,In the Proceedings Ofthe IV theAsia·PacificConferenceandWorkshopOnElectron Microscopy,Heldin Bangkok,Thailand,July26—August4,1988.

参考文献

[1]李振翩主编:湘雅,1924年第一期和1925年第二期.

[2]胡美(Edward H.Hume):Doctors East Doctors West,道一风同,1946,W. W. Norton&Company, Inc,New York.

[3]1918年6月16日长沙版《大公报》.

[4]胡荣琦:湘雅医学院二十五年大事表(从1914年到1939年),见国立湘雅医学院院刊,1941年9月1日,第一卷,第三号.

[5] 1950年湘雅医学院工作总结报告(原件现存湘雅医学院档案馆).

[6]教务处编:湖南医学院论文、著作、科技资料目录汇编(1950-1960),附解放前湘雅医学院(1917-1949)发表论文著作目录,1961年7月1日.

[7]易涵碧:病理解剖学教研组科学研究工作综述,见1964年科研处编《科学研究进展概况——50周年院庆纪念》,内部印刷资料。

[8]湖南医学院院史征集组:湖南医学院院史资料,第一集,湘雅春秋,1984年,内部印刷资料.

[9]刘笑春、李俊杰主编:湘雅春秋八十年,1994年,中南工业大学出版社出版发行.

[10]《湘雅人物》编委会:湘雅人物,1994年,湖南教育出版社.

[11]刘笑春、段沛奇主编:湘雅医院,1996年,湖南出版社。

[12] Nancy E. Chapman,Jessica C. Plumb:The Yale-China Association A Centennial History, 2002.TheChineseUniversityPress.

[13] Logan,O.T.:Acase of dysentery in Hunan Province,Caused the Trematode SchistosomunJaponicum,C.M.J.,1905,19(6):243-245.

[14]Chu,H.P(朱恒壁):Schistosoma infection of a dog,1922,Nat. Med.J.China, 8,16.

[15]2004年9月9日鞍山新闻网http://Anshan.nen.com.cn所载有关“李佩琳”资料.

[16]张燕、金士勤:中国消化病学的创始人——内科专家张孝骞(1897-1987),见2005年8月30日光明网www.gmw.cn上,该网首页——中国科学技术专家传略中.

[17]刘树焱所写“请重视病理解剖学Autopsy”一文,个人咨询.

[18]彭隆祥、施启迈:湘雅教化刻骨铭心,见《中南大学校友通讯》,2004年(上),R248-253,中南大学出版社.

[19]科研处编:湖南医学院科学研究进展概况——50周年院庆纪念,内部印刷,P.98-103,1964年12月8日.

[20]侯良:尘封的文明、神秘的马王堆汉墓,2002年,湖南人民出版社.

[21]彭隆祥个人保存发给的马王堆古尸研究档案资料.

[22]湖南医学院主编:长沙马王堆一号汉墓古尸研究,1980年,文物出版社.

[23]彭隆祥:难忘的日日夜夜,见湖南省博物馆编:千载难逢的考古发现,马王堆汉墓发掘纪实,2004年,湘新出准字(2004)第103号.

(写于2007年10月)

|

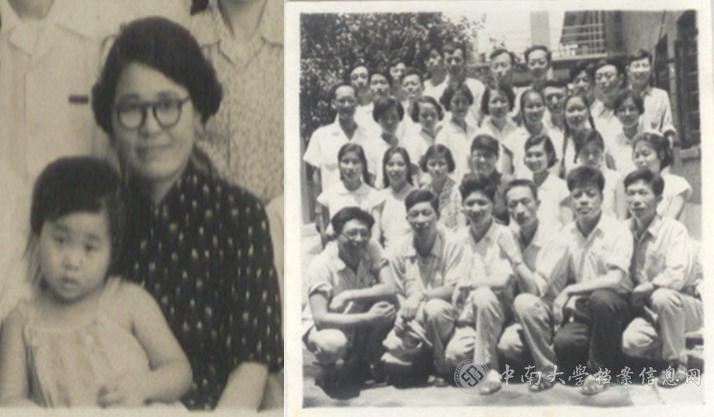

抗日战争时,学校从长沙迁到贵阳,由于图书资料缺乏,大家成立读书会,定期报告文献,加强学术交流。图中吴洁如(前排左1),李蕰珍(前排左2),潘世宬(前排左3),刘友斌(后排左2)。当时潘世宬和李蕰珍都在湘雅医学院病理科工作。病理科主任是徐荫棠。 |

|

易涵碧主任及她的女儿, 易涵碧主任及教研组成员 |

|

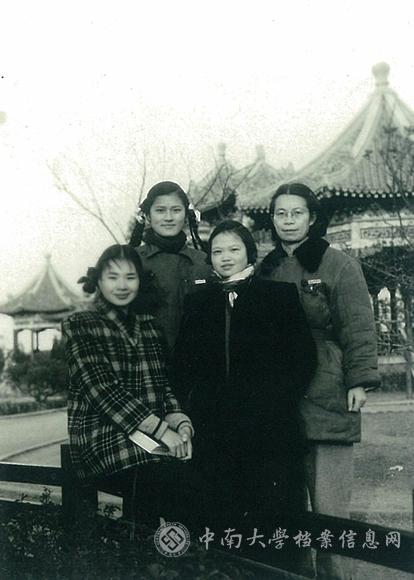

1954年潘世宬教授(后排右一)与51级学生合影 |

|

1972年潘教授参加西汉沽尸研究 |

附:1914—2000年湘雅医学院校名演变表

(黄珊琦编撰)

名称时间文件依据

湘雅医学专门学校1914.7~1925.4湖南育群学会美国雅礼协会合办湘雅的

第一次合约1914年7月订。

私立湘雅医科科大学1925.4~1931.11湖南育群学会美国雅礼协会合办湘雅的

续约1925年5月订。

私立湘雅医学院1931.12~1940.8湘雅医学院二十年五年大事表,教育部

核准医校立案,更名私立湘雅医学院。

国立湘雅医学院1940.8~1951.9教育部训令(抄件)高字第26401号(民国)29年8月13日令私立湘雅医学院

湘雅医学院1951.9~1953.10中南军政委员会教育部高字第3429号函

湖南医学院1953.10~1987.12中央人民政府卫生部(53)卫教字第428号

湖南医科大学1987.12~2000.4(87)卫科教 字第68号关于同意湖南医

学院改名为湖南医科大学批复。期间1996月1月中编办[1996]19号卫人发[1996]第8号文批复湖南医科大学更名为湘雅医科大学,是年3月5日国家教委办公厅通知取消更名。

中南大学湘雅医学院2000.11~中大党字[2000]12号关于成立中南大学湘雅医学院的决定